ربط الظواهر الطبيعية بالمعاصي … عصيد: استمرار للاعتقاد الأسطوري القديم

الباحث عصيد قال إن هناك إبطاء رسميا لمسلسل التطور المؤسساتي والعلمي

قال الباحث أحمد عصيد إن الاعتقاد الذي يربط الظواهر الطبيعية بالمعاصي متحدر من الاعتقادات السحرية الأسطورية القديمة، كما تحدث الباحث والناشط العلماني عن الأصل الأنثربولوجي لهذه المعتقدات واستمرارها في الخطاب الديني وإفرازها نسقا ينبذ العلم ويمنح السيادة للخرافة. وهو ما يجعل المسلمين يدورون في دوامة من التيه والضياع يصعب الخروج منها بدون وجود إرادة سياسية

لدى الأنظمة السياسية لإخراج هذه المجتمعات من الجهل إلى نور العلم. في ما يلي نص الحوار:

أجرى الحوار: عزيز المجدوب

مع كل مناسبة تأخر هطول الأمطار يتجدد الحديث عن علاقة الأمر بالمعاصي والذنوب وربط الظواهر الطبيعية بأفعال البشر الأخلاقية ..ما هو الأصل الأنثربولوجي لهذا التصور؟

طبعا هذا ليس إلا استمرار للاعتقادات السحرية الأسطورية القديمة التي تعود إلى آلاف السنين، والتي حاول فيها الإنسان إيجاد جواب لأصل الشيء وبدايته، فكل ظاهرة إلا ويحاول أن يفهم منشأها وأصلها ولماذا هي بالشكل الذي هي عليه، حيث اعتقد الإنسان القديم مثلا منذ التجمعات البشرية الأولى، وقبل وجود الديانات بالصيغة التي نعرفها بها اليوم، بأن قساوة الطبيعة وجبروتها وآثارها المدمرة لا يمكن إلا أن تكون من فعل فاعل خفي، أي قوة ميتافيزيقية خارقة، وأن ذلك الانتقام إنما سببه خطايا البشر وسوء أفعالهم.

وهذا معناه أن الإنسان القديم الذي عاش في بداية التجمعات المنظمة التي تؤطرها بعض الأعراف المتفق عليها، فهم بأن كل سلوك مُشين لا بد له من عقاب، معتبرا أن فساد طبع البشر لا بد أن تكون له تداعيات سلبية، ولهذا ابتكر الإنسان فكرة القرابين والذبائح التي كانت بشرية في البداية ثم تطورت لتصبح حيوانية ثم رمزية يعبر عنها من خلال طقوس واستعمال أدوات معينة، ويتم تقديمها للآلهة أو ممارسة طقوس معينة بها لكي يخف غضب الطبيعة عن البشر.

وهذا هو الأصل الأنثروبولوجي لارتباط الظواهر الطبيعية بأفعال البشر الأخلاقية، هذا الربط الذي حافظت عليه الديانات الإبراهيمية باعتبارها امتدادا للاعتقادات القديمة التي تطورت من التفكير السحري الأسطوري لتتخذ صيغا دينية مع الحضارات القديمة ثم طابع الديانات التوحيدية الثلاث المتداولة اليوم.

ألا يمكن ربط هذه الظاهرة الطبيعية بأفعال إنسانية أخرى في الطبيعة أدت إلى اختلالها؟

الفكر العلمي اليوم والذي جاء في المرحلة الأخيرة من تطور الفكر البشري ونضجه، يبرز بأن الجفاف وقلة الأمطار واضطراب الدورة الطبيعية له أسباب في سلوك البشر، ولكن ليس السلوك الأخلاقي بل سلوكه في علاقته مع الطبيعة، فالتطور التقني والعلمي أدى إلى ثورة صناعية دفعت الإنسان إلى سبر أغوار الأرض واستخراج ما كان بباطنها منذ آلاف السنين، وهذه المواد كالنفط والرصاص والفحم وكل الطاقات اليحفورية أثرت تأثيرا بالغا على الغلاف الجوي وأدت إلى تغيرات مناخية أصبحت اليوم تمثل تهديدا حقيقيا لمستقبل الإنسان على الأرض.

فغضب الطبيعة اليوم أصبح يُفهم على أنه نتيجة حتمية لاختيارات معينة على الإنسان إعادة النظر فيها، وهكذا تخلت البشرية، على الأقل في الدول المتقدمة، عن فكرة آلهة أو أرواح شريرة تنتقم من خلال غضب الطبيعة، ليعترف البشر بمسؤوليتهم عما يجري من تغيرات سلبية على الكرة الأرضية.

بينما ظل الكثيرون في المجتمعات التي تعاني من تأخر تاريخي كالمجتمعات الإسلامية، يعتقدون في أن ظواهر طبيعية معينة كالزلازل والتسونامي والبراكين والجفاف هي عقاب إلهي بسبب فساد أخلاق البشر، مع العلم أن هذه المعتقدات يكذبها الواقع باستمرار، حيث أصابت الكوارث المذكورة جميع أنواع البشر بما فيها الأكثر صلاحا وتقدما ورقيا والأكثر تدينا وعبادة كذلك.

الملاحظ أن هذه الفكرة تتكرس أكثر من خلال الخطب في المساجد وأيضا من خلال طقس صلاة الاستسقاء.. ما تعليقك؟

الدعاة والخطباء يعتمدون ما يوجد بين أيديهم من نصوص دينية بتفاسيرها القديمة، وهي كلها نصوص كما هو معلوم تمثل استمرارا للمعتقدات القديمة التي اتخذت صيغا وأشكالا مختلفة من عصر إلى آخر، وانتهت إلى صيغتها الأخيرة في الديانات الإبراهيمية.

لكن رغم ذلك ظل الكثير منها موجودا في صيغته السحرية الأسطورية القديمة في الثقافات الشعبية لدى الكثير من المجموعات البشرية حتى اليوم، ومنها مثلا طقس “تاغنجا” الأمازيغي القديم، وكذا طقوس السحر والشعوذة وغيرها من السلوكات التي تعتمد مرجعية أسطورية قديمة.

ما سرّ استمرار حضور هذا الاعتقاد في زمن صناعة الغيوم وعلوم المناخ والتقدم العلمي؟

لا تفسير لذلك إلا بوجود تأخر كبير على مستوى بنيات الدولة والمجتمع، والتي تنعكس سلبا على وعي المواطنين، فالدولة التي ترعى نظام علاقات تقليدية وتحافظ على الطابع التقليدي في المؤسسات والقوانين والتعليم، وتستعمل الدين والفكر الفقهي القديم في حقل الشرعية السياسية وتعمل على إبطاء مسلسل التطور المؤسساتي والعلمي.

لا بد أن تصنع مجتمعا على مقاسها، تسود فيه الأساطير والخرافات والتفسيرات اللاعقلانية ويظل فيه العلم منبوذا وغير مفهوم، وهذا ما حدث لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث كان للأنظمة السياسية تأثير كبير في فرملة التطور الطبيعي لهذه البلدان، وعملت السياسات المتبعة على إعادة الطابع التقليداني في الوعي والسلوك حيث اعتقدت الطبقات الحاكمة بأن نمو الوعي الديمقراطي والمعارف العلمية يهددها.

يمكن القول إذن إن هذا الوعي التقليدي الذي يؤمن بالخرافات ويفسر الظواهر الطبيعية بالأساطير تتم رعايته من طرف الدول بأشكال مختلفة، ومنها الإقبال رسميا على ممارسة تلك الطقوس القديمة بإيعاز من الدولة نفسها مثل “صلاة الاستسقاء” والتي هي امتداد للطقوس الاحتفالية القديمة للاستمطار.

كوارث وعقاب

يعيد هذا النقاش إلى الأذهان مسألة الكوارث الطبيعية بشكل عام وربطها بمفهوم العقاب الإلهي؟

يطرح هذا النقاش ضرورة مفارقة وجود أشخاص تلقوا تكوينا علميا في الرياضيات والطبيعيات والفيزياء وتجدهم يعتنقون تلك الأفكار الأسطورية القديمة، والسبب في ذلك غلبة الشعور الهوياتي بالانتماء إلى المنظومة الدينية على الوعي العلمي ، فهم يعلمون أن الأفكار التي يحملونها غير فعالة في المختبرات العلمية مثلا ولكنهم يعتبرونها من دوافع الشعور الديني الذي يرتبط عندهم بمفهوم الهوية، فصار المسلم لكي يثبت هويته الدينية عليه أن يكون ممانعا ضد الأفكار الديمقراطية في السياسة وضدّ الحريات، وضد الأفكار العلمية في تفسير الظواهر الطبيعية.

من مظاهر هذا الشعور الهوياتي المتخلف ردود الأفعال المتشنجة التي واجه بها بعض المغاربة المقالات العلمية الرصينة للعالم الفلكي المغربي المقيم في النرويج حماد عاشور، الذي يكتب عادة بالانجليزية وتلقى مقالاته العلمية تقديرا واحتراما كبيرا في المجتمع العلمي، لكن عندما قرر الكتابة بالعربية من أجل تعريف بني قومه بآخر الاكتشافات العلمية في مجال الفضاء ووجه بموجة من العنف الرمزي، والسبب في ذلك شعور هؤلاء المواطنين بأن تلك المعارف تحدي كبير لشعورهم الديني، لأنهم يعتبرون أن مضامين القرآن هي مضامين “علمية”، ولهذا اعتبروا أن التهجم على العالم الباحث نوع من “الجهاد” ضد العلوم التي تطعن في مصداقية معتقداتهم، وهكذا يدور المسلمون في دوامة من التيه والضياع يصعب الخروج منها بدون وجود إرادة سياسية لدى الأنظمة السياسية لإخراج هذه المجتمعات من الجهل إلى نور العلم.

في سطور

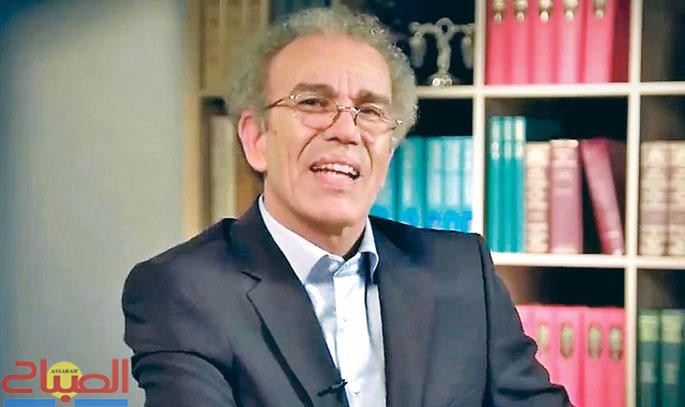

< كاتب، وشاعر، وباحث أمازيغي، وناشط حقوقي علماني، من مواليد إقليم تارودانت

< حاصل على الإجازة في الفلسفة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط سنة 1984.

< حاصل على شهادة التخرج من كلية علوم التربية سنة 1988.

< اشتغل أستاذا بالتعليم الثانوي. ويعمل حاليا باحثا بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

< من مؤلفاته:

> “الأمازيغية في خطاب الإسلام السياسي”.

>”أسئلة الثقافة والهوية في المغرب المعاصر”

>”سياسة تدبير الشأن الأمازيغي بالمغرب بين التعاقد السياسي وسياسة الاستيعاب”

>”رسائل إلى النخبة المغربية”